История кафедра Высшей математики начинается с 1930 г. – года основания МЭИ. Сведения о первых годах работы кафедры и о людях, работавших на ней, почти не сохранились. В связи со стремительным развитием советской науки и увеличением количества студентов в вузах, в 1961 г. от кафедры высшей математики отделилась кафедра спецкурсов высшей математики, которую последовательно возглавляли профессор А.Ф. Леонтьев (1961-1968), профессор С.А. Ломов (1968-1993), профессор В.И. Прохоренко (1993-1999). В 1987 г., уже от кафедры спецкурсов высшей математики, был выделен коллектив, создавший под руководством Ю.А. Дубинского кафедру математического моделирования. При этом, сама кафедра спецкурсов высшей математики прекратила своё существование в 1999 г., войдя опять в состав кафедры высшей математики. Поэтому, в настоящее время можно считать единой историю кафедры высшей математики и кафедры спецкурсов высшей математики. Кафедру высшей математики возглавляли Н.А. Фролов (1961-1971), С.И. Похожаев (1971-1990), А.М. Седлецкий (1990-1995), И.М. Петрушко (1995-2010), В.И. Афанасьев (2010-2011), с 2011 г. по настоящее время кафедру возглавляет В.И. Качалов. На кафедре высшей математики всегда активно велась учебно-методическая и научная деятельность. Среди научных исследований особенно значимым является создание С.А. Ломовым научного направления регуляризации сингулярно возмущённых дифференциальных уравнений, получившего развитие в работах его учеников – В.Ф. Сафонова, А.А. Бободжанова, В.И. Качалова, А.Г. Елисеева и др. Из учебной литературы наиболее широкую известность получили учебники по основным разделам высшей математики М.Л. Краснова, А.И. Киселева, Г.И. Макаренко, а также сборники типовых расчётов Л.А. Кузнецова и В.Ф. Чудесенко.

О наиболее известных преподавателях, учёных, работавших на кафедрах высшей математики и спецкурсов высшей математики, ниже представлены воспоминания, написанные доцентом кафедры высшей математики Леонидом Глебовичем Поповым.

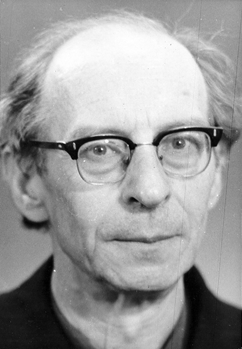

— Кузнецов Леонид Антонович

Леонид Антонович

КУЗНЕЦОВ

(1932 – 2013)

Леонид Антонович Кузнецов

Было время – и были подвалы.

Было дело – и цены снижали.

И текли куда надо каналы,

И в конце куда надо впадали.

В. С. Высоцкий

Не так уж много людей на свете, чье имя еще при жизни становится брендом, символом, изделием, фирмой (Рентген, Форд, Калашников, Туполев, Макдоналдс, Королев), при одном упоминании которого у каждого возникает четкая ассоциация с соответствующим предметом.

В МЭИ таким брендом, без всяких сомнений, является «Кузнецов». Если спросить у любого студента или выпускника МЭИ: «Что такое Кузнецов?», – то ответ последует мгновенно: «ТР по вышке», что в переводе со студенческого слэнга на русский язык означает: «Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты».

Об авторе этого замечательного учебного пособия и пойдет речь.

Говорят, что первое впечатление часто бывает самым ярким и правильным. Я впервые встретился с Леонидом Антоновичем Кузнецовым в конце 1979 года, когда только пришел работать на кафедру ВМ. Это был среднего роста, худощавый, с правильными чертами лица мужчина лет сорока, одетый в добротный темно-синий костюм, белую рубашку и строгий галстук. Темно-русые волосы, зачесанные наверх, открывали широкий лоб, на собеседника внимательно смотрели голубые глаза, в глубине которых, как я понял позже, всегда поблескивали светлые искорки. Рукопожатие оказалось достаточно жестким, но приветствие доброжелательным. Вся его крепкая фигура отличалась удивительной пропорциональностью, а движения легкостью, изяществом и каким-то природным артистизмом. После первых же слов разговора я понял, что передо мной добрый, умный, интеллигентный и очень интересный человек.

Леонид Антонович был доцентом кафедры высшей математики. Это сейчас высокое ученое звание и ответственная должность доцента несколько поблекли. У подрастающего поколения слово «доцент» стойко ассоциируется с кличкой уголовника из комедии А. Гайдая или с персонажем известной юморески. Связано это с падением престижа профессий преподавателя и научного сотрудника, с политикой государства по отношению к образованию и науке. Действительно, несмотря на негативное отношение большей части общества к проводимым преобразованиям (навязанный переход на трехступенчатое образование в вузах, ЕГЭ в школах, поспешная реформа Академии наук ), они упрямо проводятся в жизнь, причем за образец берется не всегда удачная западная модель, разрушая при этом многое ценное, полезное, проверенное временем, что было создано в нашей стране. За последние двадцать лет оклад преподавателей устойчиво спустился с верхних на одну из самых низких ступенек шкалы зарплаты.

А ведь стоит напомнить, что такое доцент.

Доцент – ученое звание, присваивается преподавателям вузов, как правило, имеющим ученую степень кандидата наук, проработавшим не менее года в должности доцента, имеющим научно-педагогический стаж не менее 5 лет, научные работы и учебно-методические пособия. По табелю о рангах соответствует званию подполковника в сухопутных войсках или капитану 2-го ранга во флоте. На Западе должность доцента примерно соответствует должности лектора, ассистент-профессора или адъюнкт-профессора. В те времена, о которых здесь идет разговор, доцент был уважаемый, материально обеспеченный, заслуженный человек, отвечающий за важный участок работы.

Но вернемся к нашему герою…

Леонид Антонович Кузнецов (далее Л.А.) родился в 1932 году в Москве. Происхождение его было самое рабоче-крестьянское. Отец Антон Петрович (1900 – 1939) был рабочим, мама Татьяна Михайловна (1903 – 1996) – из семьи подмосковных крестьян. В 1937 году Антон Петрович был по ложному доносу арестован и погиб через полтора года в ГУЛАГе. Так в возрасте пяти лет Леонид остался без отца, с клеймом «сын врага народа». Татьяна Михайловна, чтобы спасти себя и сына, была вынуждена после ареста мужа заочно развестись с ним.

Эти трагические обстоятельства не могли не сказаться на характере и судьбе Леонида. Думаю, что его удивительные честность, принципиальность, ответственность, добросовестность берут свое начало именно в этом трудном детстве и отрочестве. Столкнувшись с чудовищной несправедливостью, враждебностью окружающего мира, он рано повзрослел, понял, что всего в жизни надо добиваться только своим упорным трудом. Хотя с раннего детства у него было много ответственных обязанностей по дому. Учился он всегда прилежно, с большим старанием. С другой стороны, в эти тяжелые, полуголодные военные и послевоенные годы очень хотелось верить во что-то светлое. Эта тяга к доброму, справедливому, прекрасному нашла свой выход в его любви к театру. Волшебный мир сцены навсегда поселился в его душе.

Уже в школе проявились его способности к точным наукам. Учился Леонид всегда хорошо, с большим интересом, но хотя в отрочестве у него было много увлечений (легкая атлетика, фотография, радио и автодело), много времени он посвящал занятиям в драмкружке районного Дома культуры. Кстати, именно там, в выпускном классе, он познакомился со своей будущей женой – Валентиной Николаевной.

В 1950 году Леонид поступил на механико-математический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. В 1952 году, после окончания самых трудных первых двух курсов, он женился. С Валентиной Николаевной, которая, окончив пединститут, всю жизнь проработала учительницей английского языка в средней школе, они прожили в любви и согласии 61 год, вырастили двух дочерей, двух внуков и двух внучек. Но это все впереди, а сейчас наш герой с присущим ему упорством и старанием осваивает весьма непростой университетский курс.

Начинал он учиться еще в старом здании университета на Моховой. Тогда на факультете работали многие живые «классики» математики и механики, профессора и академики. Весьма неполный перечень славных имен: П.С.Александров, А.Н.Колмогоров, А.Д.Курош, Н.А.Слёзкин, А.И.Некрасов, Н.Н.Бухгольц, Н.Г.Четаев, Л.И.Седов, В.В.Голубев, Г.И.Петров, Ю.Н.Работнов, А.А.Ильюшин, И.Г.Петровский и многие другие, позволяет с уверенностью сказать, что Леонид получил фундаментальное математическое образование. Безусловно, не все из этих «великих» читали лекции или вели практические занятия у нашего героя, но уже тот факт, что он ходил с ними по одним и тем же знаменитым мехматовским квадратным коридорам, сдавал им экзамены, слушал их выступления на научных семинарах, на защитах курсовых, дипломных работ, говорит о многом. Не одно поколение студентов, аспирантов, научных работников выросло на их замечательных монографиях, учебниках и задачниках.

В 1953 году мехмат и еще ряд факультетов переехали в новое здание МГУ на Ленинских горах. Л.А. получил место в общежитии в Главном здании. Наряду с интенсивной учебой, работой на полставки лаборантом, он с увлечением играет в студенческом театре МГУ. Именно в это время Леонид стал настоящим театралом, причем, несмотря на то, что он участвовал только в драматических постановках, главной его театральной любовью, которую он пронес через всю жизнь, стали опера и балет.

В 1955 году Л.А. окончил механико-математический факультет одним из лучших по кафедре аэромеханики, был рекомендован в аспирантуру. Но, как он сам потом вспоминал, начались какие-то «подковёрные игры», и на вступительных экзаменах его целенаправленно «засыпали». Он не стал сдаваться и почти той же комиссии через несколько месяцев успешно сдал экзамен в аспирантуру Математического института АН СССР.

Задача, поставленная перед Л.А. в аспирантуре, оказалась чрезвычайно сложной и трудоемкой. Речь шла о численных методах краткосрочных прогнозов метеорологии (атмосферное давление, скорость ветра, облачность, осадки, высота волн и т.д.). В полной постановке эта задача не решена до сих пор. Л.А. сумел предложить несколько эффективных численных методов для ее решения при некоторых упрощающих предположениях. Кандидатскую диссертацию защитил в 1963 году.

С 1958 года Л.А. работает младшим, а затем старшим научным сотрудником ЦНИИ № 30 Министерства обороны СССР.

Вот лишь некоторые фрагменты из его служебной характеристики того времени:

«Л.А.Кузнецов является высококвалифицированным специалистом в области математической физики, гидромеханики, вычислительной математики и динамической метеорологии… Может успешно руководить научным коллективом… Его научные исследования оригинальны и отличаются теоретической глубиной и практической направленностью».

Сегодня можно только догадываться о том, какими задачами пришлось ему заниматься. Однажды он обмолвился, что на вешалке для верхней одежды их отдела его пальто часто висело рядом с шинелью Алексея Архиповича Леонова – советского космонавта № 11, первого человека, вышедшего в открытый космос.

В 1966 году Л.А. пришел работать на кафедру высшей математики МЭИ, где и трудился почти полвека до конца своей жизни. Именно на этом периоде его жизни и хочется остановиться подробнее.

Шестидесятые годы – особенные в истории СССР. Страна была на подъеме. Первые полеты в космос, великие стройки энергетики, освоение целины, создание ядерного щита и ракетного меча страны, массовое жилищное строительство. Экономика СССР устойчиво занимает вторую позицию в мире, а по некоторым экономическим, научным, образовательным показателям превосходит своего основного конкурента – США. Именно в эти годы был сделан тот колоссальный задел, который позволяет нашей стране, после всех трагических потрясений, оставаться на плаву. Не случайно в начале 60-х годов правительство США, находясь под впечатлением успехов СССР, затеяло фундаментальную реформу своего среднего и высшего образования. Ведь были времена, когда образование и наука в других странах пытались взять за образец наш отечественный, российский опыт!

Именно в это время на кафедре высшей математики МЭИ по инициативе тогдашнего заведующего кафедрой, ныне член-корресподента РАН, С.И.Похожаева началась работа по созданию сборника индивидуальных заданий (типовых расчетов). Задача была поставлена поистине грандиозная – обеспечить каждого студента личными индивидуальными заданиями по всем разделам стандартного курса высшей математики. Пришлось собрать, а большей частью придумать заново, более пяти тысяч задач и более ста теоретических упражнений по одиннадцати разделам курса математики. Теоретические вопросы и упражнения являлись общими для всех студентов, задачи же для каждого студента группы были индивидуальные (каждая задача была составлена в 31-м оригинальном варианте). Понятно, что одному человеку такой титанический труд не по силам. В работе над сборником принимали участие почти все преподаватели кафедры. Особо хотелось бы отметить вклад, который внесли В.П.Пикулин, А.Ф.Леферова, А.С.Калинин, В.В.Жаринов, В.А.Илюшкин, Н.К.Козлова, Р.Ф.Салихджанов, Г.А.Соколов, И.М.Петрушко и А.Л.Павлов.

Всю эту огромную работу, взяв большую ее часть на себя, возглавил Л.А.Кузнецов. На нем, кроме непосредственного составления задач и теоретических упражнений, лежала ответственная и трудоемкая работа по редактированию условий всех задач, проверке решений и ответов, подготовке рукописи к печати.

Для своего времени система ТР была совершенно уникальной, прорывной идеей в образовании. До этого в некоторых вузах существовали индивидуальные задания по отдельным разделам курса. Главная заслуга Л.А. в том, что это впервые было сделано в таком всеобъемлющем виде и на таком высококачественном уровне.

Система типовых расчетов по высшей математике успешно используется в МЭИ и многих других вузах, начиная с 1971/1972 учебного года. Эффект от ее применения в те годы превзошел все ожидания! Студенты, и «дневники», и «вечерники», с энтузиазмом решали каждый свою «персональную» задачу. Если что-то не получалось, то обязательно просили преподавателя не объяснить решение, а дать лишь намек, подсказку. Каждый типовой расчет заканчивался его защитой, т.е. проводилось что-то вроде коллоквиума, на котором преподаватели проверяли знания определений, формулировок теорем, умение решать теоретические упражнения и задачи аналогичного типа по этому разделу курса. Отношение к учебе в то время было совсем другое, чем сейчас. Каждый студент считал делом чести самостоятельно выполнить весь объем типового расчета, ведь после этого он мог быть уверен, что полностью освоил соответствующий раздел курса.

Сборник выдержал восемь изданий. Только по-настоящему добротно сделанное учебное пособие может работать более сорока лет работы, оставаясь до сих пор нужной и полезной книгой.

К сожалению, уже лет через десять нашлись не очень честные и умные люди, которые стали за деньги выполнять соответствующие задания или торговать уже готовыми решениями. Говорят, что сейчас, при большом желании, можно найти некоторые решения в Интернете. Бог им судья! Каждый решает сам, хочет ли он получить качественное образование, а это всегда предполагает большую самостоятельную работу, или просто бумажку об окончании ВУЗа.

Скоро Л.А. стал одним из лучших лекторов на кафедре ВМ. Очень важно, что он прошел хорошую школу прикладной научной работы, имел свой, проверенный практикой взгляд на преподавание математики. Его лекции всегда отличались продуманностью излагаемого материала, математической строгостью и аккуратностью формулировок, тщательно подобранными примерами. В то же время он не перегружал курс слишком подробными доказательствами изучаемых теорем, считая, что излишняя строгость может повредить пониманию сути при первом знакомстве с новыми математическими понятиями. Многие разделы курса он излагал, слегка отступая от последовательности, предусмотренной программой. Так, например, он всегда начинал изложение теории пределов с определения предела функции в бесконечности, а не в точке. Л.А. считал, что если первокурсник сразу увидит практический результат – нахождение асимптот графика, то это даст ему дополнительный стимул для занятий математикой. И такие, присущие только ему, особенности изложения были почти во всех разделах курса.

Ему удавалось установить доброжелательную, рабочую атмосферу на потоке и в группе. Его студенты всегда с большим интересом занимались математикой, хотя достигалось это иногда совсем непросто. Я вспоминаю случай, который Л.А. мне как-то рассказал. Приходит он в группу первого курса и видит, что студентам совсем неинтересно заниматься математикой, ну не любят они ее еще со школы, хотя ребята неплохие. Тогда он попросил их сделать небольшие доклады о великих математиках, чьи имена упоминаются в курсе (Ньютон, Лейбниц, Коши, Гаусс, Эйлер, братья Бернулли и др.). Студенты стали с удовольствием готовить короткие доклады на первые десять минут каждого занятия, причем Л.А. говорил, что он сам узнал при этом много нового и интересного. К концу семестра отношение к математике в группе было уже совсем другое.

Поскольку он ходил в темном, строгом костюме, а работать нужно было с мелом, то лекции и занятия он вел в нарукавниках. Это был его «фирменный» знак. В первый момент это вызывало улыбку, но затем – глубокое уважение. Настоящие профессионалы ценились во все времена!

Свою искреннюю любовь к опере и балету он передал многим нашим сотрудникам. До сих пор все с удовольствием вспоминают, как он научил их покупать билеты на места, расположенные с «третьего по пятый ряд балкона четвертого яруса» Большого театра. Почему-то билеты на эти места в то время почти всегда можно было купить, да и стоили они недорого, а слышно и видно с них было прекрасно. Пересмотрели почти весь репертуар Большого, а многие постановки и не по одному разу.

В 1999 году Л.А. был командирован в Российско-Монгольский Университет (г. Улан-Батор). Поехав на один семестр, он задержался там почти на десять лет. Работа оказалось очень интересная. Л.А., по-видимому, почувствовал, что он там по-настоящему нужен. Он сам не раз говорил, что влюбился в Монголию. Выучил монгольский язык, создал оригинальный курс, включающий как разделы элементарной, так и высшей математики.

Сказать, что монгольские студенты его любили, значит не сказать ничего. Он устраивал с ними олимпиады по математике, викторины по русскому языку, ходил с ними в турпоходы, ездил на исторические раскопки, водил в местный Театр оперы и балета, где у него был постоянный абонемент. Причем, как он с юмором вспоминал, чтобы соответствовать образу высокого ценителя искусства, пришлось купить смокинг и бабочку. Сбылась его мечта, он был лично знаком с большинством солистов оперы и балета, мог свободно заходить за кулисы и бывать на репетициях.

Каждого из своих студентов Л.А. после очередного «мероприятия» просил написать отчет-сочинение на русском языке, которое проверял, а затем обсуждал с автором. Можно уверено сказать, что Л.А. не только учил своих студентов, но и воспитывал. Все они после двух лет обучения в Улан-Баторе приезжали доучиваться в Москву. Сохранилось большое количество писем, которые они писали из России своему русскому учителю в Монголию, рассказывали о своих успехах и неудачах, спрашивали совета. И ведь каждому Л.А. отвечал. Многие ли из преподавателей могут похвастаться такими отношениями со студентами?

С 2009 года Леонид Антонович снова стал работать в МЭИ. Читал лекции на больших потоках, вел практические занятия.

На кафедре тепло отметили его восьмидесятилетие. Казалось, годы над ним не властны. Работал до последнего дня своей жизни. Скончался Леонид Антонович Кузнецов скоропостижно 19 апреля 2013 года. Похоронен на Люблинском кладбище.

Вместе с ним ушла целая эпоха! Эта статья – прощальный ему поклон.

Попов Л.Г., декабрь 2013 г.

2010 г. Л.А. Кузнецов с группой ФП-12-07

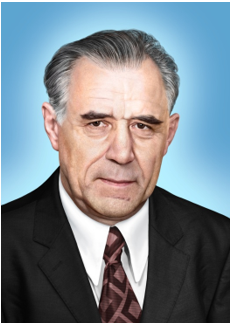

— Краснов Михаил Леонтьевич

Михаил Леонтьевич Краснов

Считает враг – морально мы слабы.

За ним и лес, и города сожжены.

Вы лучше лес рубите на гробы –

В прорыв идут штрафные батальоны!

В.С. Высоцкий

Долго не решался начать этот рассказ об одном замечательном человеке, с которым меня свела судьба, – о Михаиле Леонтьевиче Краснове. Уж очень тема казалась мне сложной и деликатной. Но сейчас понял, что время уходит, и скоро совсем не останется людей, которые его помнят.

С Михаилом Леонтьевичем Красновым (далее М.Л.) я познакомился в 1979 году. Это был худощавый, чуть выше среднего роста, немного сутулый мужчина в очках. Невольно отметил некоторое сходство с Паганелем из фильма «Дети капитана Гранта» в исполнении Н.Черкасова. Мы представились и пожали друг другу руки. Ладонь у М.Л. оказалась неожиданно сухой и твёрдой, само пожатие кратким, но достаточно жёстким. Взгляд из-под очков был немного колючим, оценивающим. Этот древний обычай, пожать друг другу руки при встрече, играет важную ритуальную, почти мистическую роль, а первое впечатление, как известно, часто бывает самым верным. Знал одного пожилого бригадира плотников, который после первого рукопожатия и взгляда в глаза, мог дать развёрнутую характеристику человеку, которого он видел первый раз в жизни, и практически никогда не ошибался.

Такими способностями не обладаю, но сразу понял, что передо мной интересный, очень непростой человек и, естественно, захотел познакомиться поближе.

За почти четверть века нашего знакомства мы не стали друзьями, скорее добрыми приятелями, но всегда, если была необходимость, помогали друг другу.

Однако, хочу начать по порядку.

Михаил Леонтьевич Краснов родился 30 ноября 1925 году в г.Чкалов (ныне Оренбург). Отец – Краснов Леонтий Михайлович – работал сначала учителем в сельской школе (естественнонаучные предметы), а после революции и Гражданской войны – преподавателем в оренбургском пединституте. Мать – Елена Михайловна – сначала была сельской учительницей (словесность), а потом – домохозяйкой. Это были хорошо образованные, интеллигентные люди, и ту атмосферу любви к хорошей литературе, поэзии, интерес к истории, которая царила в их доме, М.Л. пронёс через всю жизнь. Миша был единственным ребёнком в семье. Родители его умерли в 1970 году.

В 1933 году Миша поступил в школу. Учился хорошо, с интересом. Однако школу так и не закончил, поскольку в июне 1943 года пошёл добровольцем на фронт. Отец отговаривал его, просил хотя бы закончить школу, но потом всё-таки согласился, что у каждого человека есть право защищать свою Родину.

М.Л. не любил рассказывать о войне, поэтому пишу со слов его друга – Александра Ивановича Киселёва.

Летом 1943 года рядового Краснова послали на лошади с донесением в соседнюю часть. Дорога шла по лесу, попал под артналёт, лошадь под ним убило осколком, его самого контузило. Пошёл пешком, но скоро понял, что неожиданно началось немецкое наступление, и он оказался на вражеской территории. Донесение уничтожил и сам два дня выходил к нашим войскам. Хотя вышел с винтовкой, был направлен в контрразведку (СМЕРШ), где был допрошен и жестоко избит. По-видимому, там считали, что за эти два дня он превратился в фашистского шпиона-диверсанта. Был приговорён к расстрелу, который заменили штрафбатом. Трудно представить, сколько пережил и передумал за эти несколько дней семнадцатилетний паренёк.

Так продолжилась служба в рядах Красной армии. Командир батальона отметил его смелость, находчивость, что он был ранен и «кровью искупил вину перед Родиной», а может быть, просто пожалел молодого «очкарика» из интеллигентной семьи, и командование неожиданно для М.Л. направило его в военное училище. Сказалась, по-видимому, нехватка младших командиров в частях и то, что М.Л. имел хоть неоконченное, но среднее образование. Училище оказалось в Оренбурге и курсант Краснов сумел повидаться с родителями, что во время войны было большой редкостью.

После окончания училища младший лейтенант Краснов был направлен командиром взвода в 1941-й артиллерийский полк 10-го корпуса 1-го Украинского фронта, в составе которого находился до октября 1945 года. Воевал, по-видимому, хорошо, был несколько раз ранен, за спины солдат не прятался. Как известно, штрафники – «пушечное мясо», и им доставалась самая грязная, тяжёлая и страшная работа на войне. Бог миловал М.Л. – он выжил. Награждён медалью «За победу над Германией». Штрафникам медали давали очень неохотно…

В 1946 году поступил на механико-математический факультет МГУ им. Ломоносова. По рассказам его однокурсника Г.Я.Галина (кстати, моего преподавателя гидромеханики, поэтому и узнал эту историю) учился М.Л. прекрасно, был одним из лучших студентов курса, хотя страдал определённым психическим недугом. Регулярно, раз в два месяца, он на два-три дня «уходил в запой». Сидел один в комнате общежития, пил «горькую» и ни с кем не разговаривал. Через три дня снова приступал к учёбе, восстанавливал пропущенное, снова становился лучшим студентом в группе. Это только сейчас стали говорить о «вьетнамском синдроме», о том, что участники боевых действий должны проходить специальный курс психологической реабилитации. А на той войне, как известно, основным лекарством от всех болезней служили «наркомовские» сто грамм. Я знал многих, кто, придя с войны, продолжил эту традицию, иногда существенно увеличивая дозу. Ясно одно, что такого ужаса, смерти, крови и страданий, которые М.Л. насмотрелся на войне, хватило бы на несколько жизней и, когда от воспоминаний уже было некуда деться, М.Л. избавлялся от них старым проверенным «народным способом».

В 1951 году М.Л. с отличием закончил Университет и ему была «присвоена квалификация научного работника в области математических наук, преподавателя ВУЗ’а и звание учителя средней школы». В этом же году по распределению он пришёл работать на кафедру высшей математики МЭИ. Ассистент Краснов, судя по характеристикам, показал себя хорошим специалистом, имеющим склонность к научной и педагогической деятельности. В 1952 году он решил избавиться от своего недуга, добровольно прошёл курс лечения в стационаре неврологического диспансера. За всю оставшуюся жизнь М.Л. не выпил ни одного грамма спиртного. Начался новый этап его большой жизни.

В 1953 году М.Л. поступил в аспирантуру кафедры высшей математики МЭИ, которую окончил в 1956 году, и продолжил работать ассистентом. В 1957 году защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую некоторым вопросам, связанным с уравнениями эллиптического типа. Профессор М.И.Вишик, научный руководитель М.Л., всегда с уважением отзывался о результатах, полученных в этой работе. О самой защите мне рассказал член-корреспондент РАН С.И.Похожаев.

Случилось так, что один из оппонентов предложил по результатам, полученным в диссертации, присвоить М.Л. учёную степень доктора наук, и многие из членов Учёного Совета были готовы поддержать это предложение. Но М.И.Вишик сказал, что это преждевременно, поскольку тогда у диссертанта станет меньше стимулов к дальнейшему росту. В результате проголосовали за кандидатскую.

Свою научную работу М.Л. продолжил и после защиты. Он автор полутора десятков научных статей, посвящённых уравнениям в частных производных и некоторым прикладным задачам. Однако продолжить плодотворную научную работу ему помешало его другое увлечение, ставшее, на мой взгляд, главным в его жизни, – преподавание математики. Но об этом лучше рассказать по порядку.

Одновременно с М.Л. в МЭИ был распределён его однокурсник – Григорий Иванович Макаренко, тоже бывший фронтовик. Затем на кафедру ВМ пришёл работать Александр Иванович Киселёв, бывший «морпех». Так судьба свела вместе этих трёх замечательных людей, и результаты их дружбы и совместной работы до сих пор остаются для многих предметом глубокого уважения.

Страна восстанавливалась после военной разрухи. Были поставлены большие задачи: ядерный щит, покорение космоса, восстановление и развитие промышленности, энергетики, сельского хозяйства. Для этого требовалось большое количество специалистов. В стране был настоящий «бум высшего образования». Инженер в то время был одной из самых уважаемых и высокооплачиваемых специальностей. Хороших учебников, как и всегда, не хватало. И вот наши друзья придумали и осуществили в общем-то простую, но, в то же время, гениальную идею – учить будущих инженеров сложным разделам высшей математики при минимальном изложении теории на рассмотрении подробных решений тщательно подобранных типовых примеров.

В результате более чем тридцатилетней совместной работы ими написаны такие, ставшие уже «классическими», учебные пособия: «Дифференциальные уравнения», «Теория устойчивости», «Интегральные уравнения», «Вариационное исчисление», «Векторный анализ», «Функции комплексного переменного», «Операционное исчисление» и др.

Все эти книги проверены временем, переизданы не один десяток раз у нас в стране, переведены и изданы на английском, французском, японском, польском, португальском, испанском и др. языках. Причём, как видно из названий, темы выбраны достаточно сложные, на которые в основном курсе высшей математики в техническом вузе, как правило, остаётся мало времени, а здесь уже каждый желающий мог самостоятельно изучить соответствующий раздел и, главное, научиться решать задачи.

Их шеститомник «Вся высшая математика» стал лауреатом конкурса по созданию новых учебников Министерства образования России. Большим уважением у специалистов пользуется их двухтомник «Математический анализ для инженеров», изданный на английском языке.

В 1961 г. М.Л. присвоено звание доцента кафедры высшей математики.

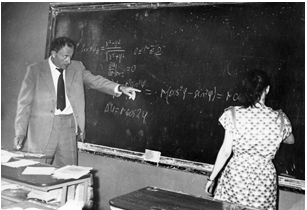

Студенты любили М.Л. Я был на нескольких его лекциях. Поражал блестящий контакт с аудиторией, творческая атмосфера, которую он мог создать, ведя диалог со слушателями. Большинство определений, новых понятий появлялось в результате совместного обсуждения некоторых достаточно простых примеров и контрпримеров. У студентов создавалось впечатление, что это они сами придумывают что-то новое в математике. Такую манеру чтения лекций я больше не встречал ни у кого.

Он уважал студентов. Даже если ставил кому то «двойку» и начинал распекать нерадивого, то делал это так, что студент, унося «пустую» зачётку, всегда благодарил М.Л.

Профессор Ю.А. Дубинский, который всегда отзывался о М.Л. как о талантливом математике и блестящем педагоге, как-то рассказал такой случай.

Однажды, в начале 1960-х годов, ему пришлось принимать экзамен у студентов-вечерников на потоке М.Л. Студент, отвечающий Дубинскому, «поплыл», и в это время к ним подошел М.Л. Он сразу понял ситуацию, а речь шла об условиях почленного дифференцирования функционального ряда, и задал следующий вопрос: «Правильно ли, что ряд из производных также должен удовлетворять дополнительным условиям? А какой он должен быть?» Студент ответил: «Правильным». Это был верный ответ, поскольку тогда для вечерников понятие «равномерной сходимости» заменяли для простоты на «правильную сходимость». После экзамена М.Л. сказал Дубинскому, что в самом вопросе для сообразительного студента всегда должен быть элемент подсказки.

Со своими коллегами по работе у М.Л. всегда были добрые, дружественные отношения. Никогда не отказывался помочь. Я несколько раз обращался к нему за консультациями и всегда поражался его энциклопедическим знаниям почти по всем разделам математики. Когда я попросил его быть редактором книги «Кратные интегралы. Векторный анализ», то удивился тому, с какой ответственностью он отнёсся к этой работе. Почти вся рукопись пестрела его пометками. Он добивался ясности и чёткости в каждом предложении.

Главной его страстью, помимо работы, были книги. Он был страстный библиофил. О его библиотеке, о тех редкостях, которые ему удалось собрать, ходили легенды: дореволюционные издания энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, прижизненные издания Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, Толстого, книги по всемирной истории, а особенно, по истории Москвы. Очень любил русскую поэзию XIX – начала XX вв. Мог цитировать по памяти целые главы из «Евгения Онегина», при этом подробно комментируя все непонятные слова и рассказывая исторические анекдоты о лицах, которые там упоминаются.

Одевался и жил М.Л. всегда скромно, почти вся его зарплата и гонорары от издания учебников уходили на эту коллекцию. Многие букинисты Москвы издалека узнавали его худую, немного сутулую фигуру и вытаскивали из-под прилавка специально для него оставленную редкую книгу. Дружил на этой почве с И.Г.Петровским, в то время ректором МГУ, известным математиком и страстным собирателем книг.

Память у М.Л. была феноменальной. Многие сотрудники кафедры с восторгом вспоминают почти полуторачасовую лекцию о Пушкине, которую М.Л. экспромтом прочитал как-то в Доме отдыха МЭИ во время дружеской беседы после ужина.

Мне лично запомнился цикл его заметок по истории Лефортова, опубликованных в 1980-х годах в нашей стенной газете «Математик». В них М.Л. подробно, со вкусом, прошёлся от Владимирского тракта до здания Военно-Исторического архива, по пути рассказывая о каждом старом здании, о людях, которые там бывали или жили, заглянул в церковь Петра и Павла, на старое немецкое кладбище, в Алексеевские казармы, в Екатерининский дворец… Как жаль, что не сохранил тогда эти заметки!

Добрую роль в жизни М.Л. сыграл тогдашний заведующий кафедрой высшей математики профессор С.И.Похожаев. Из его рассказа я узнал, что как-то в конце 1960-х годов он первый раз пришёл к М.Л., который с момента поступления на работу жил в студенческом общежитии МЭИ. Очень удивился, что доцент, кандидат наук, фронтовик, автор книг, переведенных на многие языки, скромно живёт в комнате 9 м2, почти полностью заставленной книгами, так что раскладушка, на которой М.Л. спал, не полностью могла быть разложена. Похожаев помог, хотя и с большим трудом, М.Л. получить однокомнатную квартиру в доме преподавателей МЭИ.

В 1980 году, опять же по инициативе С.И.Похожаева, который высоко ценил и уважал М.Л., Краснову было присвоено звание профессора.

Личная жизнь М.Л. не сложилась. Он всю жизнь был холост. Я ещё застал на кафедре какие-то смутные воспоминания о романе М.Л. с одной молодой доцентшей. Вся кафедра с трепетом наблюдала за развитием их отношений, искренне желая им счастья. Но что-то не сложилось…

Последние лет двадцать с ним жила Галина Панасовна, которую он называл «моя хозяйка». По-видимому, на излёте жизни просто «встретились два одиночества». Это была простая, малообразованная женщина, которая всегда ругала М.Л. за то, что он тратит деньги на никому ненужные книги и очень много расходует электричества, когда работает над рукописями. Но, по-видимому, они по-своему любили друг друга, а, главное, были друг другу нужны.

В 1986 году М.Л. по состоянию здоровья ушёл на пенсию, хотя продолжал работать в МЭИ до 1991 года на четверть ставки профессора. В это время он как раз работал над шеститомником «Вся высшая математика». Был членом Редакционного Совета МЭИ, работал в Совете по математическому образованию при Минвузе.

Я ещё два раза встречался с М.Л. Один раз по его просьбе помог доехать из госпиталя, где он лечился. Второй раз, уже перед самой кончиной, он пригласил Н.В. Гуличева и меня к себе домой поговорить. За несколько месяцев до того умерла Галина Панасовна. М.Л. тяжело заболел, за ним ухаживали дальние родственники Панасовны, которым М.Л. «отписал» всё своё имущество. Болел тяжело, сильно исхудал и ослаб. Поговорили часа два. В основном рассказывали ему о делах на кафедре. Светлая голова и блестящая память оставались у М.Л. до конца жизни.

Умер он в мае 2002 года. Похоронен на Щербинском кладбище. Когда ехал с кладбища (а М.Л. провожали только вдова Г.И.Макаренко, жена А.И.Киселёва, я и родственники Галины Панасовны), то подумал, как быстро проходит человеческая слава. Но, с другой стороны, ведь остались его учебники. Мне всегда приятно, когда вижу их в руках студентов.

Л.Г. Попов

15 сентября 2011 г., Москва.

Профессор М.Л. Краснов. 1987 г.

Кафедра высшей математики МЭИ. 1986 г.

1 ряд. Краснов М.Л., Пикулин В.П., Васин А.П., Похожаев С.И., Петрушко И.М., Громова П.С., Мягкова М.П., Цуцерова Н.А., Андреева М.Н., Соколова Н.С. 2 ряд. Жуков А.Ф., Павлов А.Л., Зимина О.В., Чугунникова А.Н., Спирина З.Н., Богомолова Е.П., Кириллов А.И., Крупин В.Г., Романов В.А. 3 ряд. Айрапетян Г.С., Мякишев Ю.В., Богословская М.К., Черных А.Г., Седаева А.К., Достойнова Г.А., Туганбаев А.А. 4 ряд. Попов Л.Г., Илларионов М.А., Кузнецов Л.А., Хрусталева А.И., Чудесенко В.Ф., Гуличев Н.В., Лебедев А.К. 5 ряд. Шмелев П.А., Индионков А.В., Соколов А.Г., Крылов А.Н., Чубров Е.В., Рыженцов Л.И.

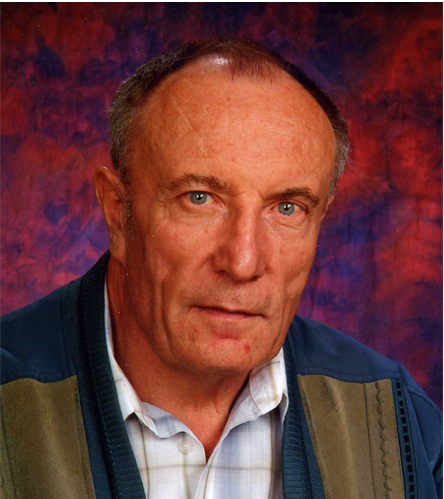

— Киселев Александр Иванович

Александр Иванович Киселев

Друг, оставь покурить,

А в ответ – тишина…

Он вчера не вернулся из боя!

В. С. Высоцкий

Скажу сразу, не ходил по архивам, не расспрашивал соратников, свидетелей, очевидцев и соучастников. Этот рассказ – дань уважения одному замечательному человеку, с которым мы дружили более тридцати лет. Пишу по памяти, в поезде. Так что если привру, то немного и без злого умысла. Кстати, не по этой ли простой схеме создавались легенды и мифы о всех былинных героях?..

С Киселевым Александром Ивановичем (далее А.И.) я познакомился в конце семидесятых годов прошлого века, когда после окончания аспирантуры мехмата пришел работать на кафедру высшей математики МЭИ. Это был сухощавый, подтянутый, русоволосый мужчина, чуть ниже среднего роста. Одет был, как правило, в строгий деловой костюм, светлую рубашку, галстук носил редко. Осанку имел ровную, выражение лица почти всегда было немного задумчивое. Потом я понял, что это свойство многих преподавателей, старающихся сосредоточиться перед лекцией. Однако, когда он начинал с кем-нибудь разговаривать, то глаза неожиданно начинали улыбаться собеседнику, а по речи, манере ведения разговора, лексике, подбору и построению фразы, вы сразу понимали, что перед вами добрый, интеллигентный, хорошо образованный и воспитанный человек. Он был всегда внешне спокоен. Ни разу за все время знакомства я не слышал, чтобы он повысил голос.

Когда через несколько первых дней работы я подошел к нему представиться, то мы сразу нашли много общих знакомых. Одни из моих преподавателей (Полосуев А.М. – мат. анализ, Галин Г.Я. – гидромеханика и др.) учились вместе с А.И., а другие (Александров П.С., Седов Л.И., Проскуряков И.В. и др.) читали лекции нам обоим, правда, с интервалом более четверти века.

Вперед, дорогой читатель! Перейдем к биографии нашего героя, ибо в ней любознательный ум может найти много поучительного.

Родился А.И. в августе 1917 года в семье инженера-строителя. Мать, как было принято в то время, занималась детьми и хозяйством, т.е. по-нашему, не работала. Детство провел в Москве, которую знал досконально. Уже потом, будучи почти слепым, он устраивал мне воображаемые экскурсии по центру города и подробно, со вкусом рассказывал про каждый дом, церковь, магазин, ресторан или театр.

Репрессии 30-х годов миновали его семью, хотя, по воспоминаниям А.И., нескольких близких коллег отца арестовали. Спасло его родных, по-видимому, то обстоятельство, что в начале 30-х годов отец был на несколько лет командирован за границу, работал в Германии, Дании и Чехословакии, где А.И. заканчивал обучение в средней школе.

В 1938 году наш герой был призван на военную службу, которую начинал проходить на подводных кораблях Черноморского флота (г. Севастополь), а затем был переведен в надводный Северный флот (г. Мурманск). Учили на флоте тогда неплохо, ибо и в 90 лет А.И. мог с закрытыми глазами починить кран, исправить электропроводку, отремонтировать или вскрыть любой замок. Ему оставалось служить около года (на флоте тогда служили пять лет), когда началась война…

Отец А.И. добровольцем пошел на фронт и был убит в первые месяцы войны. Младший брат умер почти сразу после победы от фронтовых ран

Флотский экипаж, где служил А.И., был переброшен на оборону Кольского полуострова. Осенью 1942 года они были отозваны с позиций, их привезли на базу, дали день отдыха, хорошо накормили, а поутру построили на плацу. «Краснофлотцы, город Сталина – символ нашей социалистической родины, в опасности! Добровольцы – шаг вперед!», – и, как вспоминал А.И., все флотские «коробочки» продвинулись на один шаг. Еще вечером политрук каждому лично рассказал, что будет с тем, кто этот шаг не сделает. Когда я спросил А.И., а что именно, он сказал: «Да просто расстреляли бы перед строем». Так наш герой оказался в морской пехоте, в славных рядах которой прошел от Сталинграда до Вены. Ему повезло, ранен был всего несколько раз, да и то, по его словам, ранения были достаточно легкие, по-видимому, кроме удачи сказался его предыдущий армейский опыт.

Вот навскидку несколько высказываний А.И. о войне.

«Леня, – говорил он мне, – это только в советских фильмах фашистов показывали глупыми, слабыми, трусливыми и ленивыми. Это не так! На нас шли молодые, здоровые, храбрые, хорошо обученные, прекрасно вооруженные, имеющие большой боевой опыт, сытые парни, которые, как им казалось, воевали за правое дело. Их вели опытные, образованные командиры. Драться с таким противником было очень тяжело…»

«Многие ругали “шмайсер”, мол, иногда заклинивает патрон. Я дошел с этим автоматом до Вены и он ни разу меня не подводил. Его только надо разбирать и смазывать хотя бы раз в неделю, а так машина надежная…»

«Война – это, прежде всего, большой, тяжелый, ответственный труд… Как же я тогда уставал…»

«Очень жалко было сдавать в Берлине трофейный вальтер. Я прошел с ним полвойны, привык к нему, хотел оставить на память…»

Однажды, когда А.И. был уже на пенсии и оказался в военном госпитале, я, придя навестить его, стал свидетелем такой сцены. Другой «ветеран» с бронзой в голосе спрашивал А.И., сколько именно фашистов тот убил лично. А.И. постарался вежливо закончить разговор, а когда мы вышли в коридор, сказал: «Только дураки считают убитых врагов, я никогда не считал, и сейчас сплю спокойно…»

Воевал, по-видимому, неплохо. Награжден стандартным набором солдатских медалей. Ордена тогдашним рядовым стали давать уже далеко после войны к юбилейным датам.

Морскую пехоту, солдат в сухопутной форме и морских тельняшках, по словам А.И., немцы всегда считали достойным противником.

Когда закончилась война, герою нашего рассказа было 28 лет, девять с половиной из которых он провел в рядах непобедимых и легендарных Красной Армии и Военно-Морского флота. Все его мысли были о гражданской жизни. Надо было получать специальность, начинать работать, заводить семью. Их часть несла гарнизонную службу в Берлине, когда его вызвал командир роты и сказал: «Саша, ты неплохо воевал, в нашей роте кроме тебя и меня от первоначального состава остались пять человек, но ты еще не отдал долг Родине до конца. На действительной службе ты провел всего четыре года, война в счет не идет. Так что служить тебе еще год». Это был тяжелый, по словам А.И., в моральном смысле год, все мысли были уже в Москве.

Демобилизовавшись в 1947 году, он приехал к маме, два месяца проработал механиком в трамвайном депо и поступил без экзаменов на рабфак МГУ (военный набор). Математикой, по его словам, он заболел еще в конце средней школы, и чтобы не забыть, таскал школьные учебники своего знаменитого однофамильца в солдатском сидоре.

Учили на мехмате тогда хорошо (одно перечисление знаменитых фамилий академиков и профессоров, читающих тогда лекции, заняло бы полстраницы). Тяга к знаниям, острое желание наверстать упущенное время, по словам А.И., у него и его однокурсников было огромное. Там, в стенах славного Московского университета, он познакомился с Красновым М.Л., своим будущим замечательным другом, соратником и соавтором.

После окончания МГУ А.И. несколько лет проработал в расчетном отделе курчатовского института, а затем перешел работать на кафедру высшей математики МЭИ.

Он женился. Его жена Нина Никифоровна – замечательная, красивая, добрая, умная, русская женщина имела дочку от первого брака, а затем родила А.И. еще одну дочь. С женой А.И. повезло… Всю жизнь она старалась сберечь его от жизненных неприятностей, неустанно заботилась о нем, его питании, распорядке дня, одежде и обуви. Она прекрасно рисовала и чертила. Все рисунки в первых изданиях его учебных пособий сделаны ее рукой.

Здесь, в МЭИ, судьба снова свела А.И. с Красновым М.Л., а затем и с Макаренко Г.И., чьи судьбы были достаточно похожи на судьбу нашего героя. Вместе они славно поработали. Их учебные пособия «Дифференциальные уравнения», «Теория устойчивости», «Интегральные уравнения», «Вариационное исчисление», «Векторный анализ», «Функции комплексного переменного», «Операционное исчисление», многие из которых были неоднократно переизданы и переведены на все основные языки мира, давно стали «классическими». Причем, как видно по названиям, темы они выбирали, как правило, такие, которые в основном курсе математики для инженеров вызывают определенные трудности в освоении или, из-за недостатка времени, освещаются неполно. Их 6-томник «Вся высшая математика» – лауреат конкурса по созданию новых учебников Министерства образования России. Будучи в Англии мне было приятно, когда на полке в библиотеке Брунельского университета я увидел их книги на английском, испанском, японском и некоторых других языках. Я обнаружил их двухтомник «Математический анализ для инженеров» на английском языке в списке рекомендованной литературы для студентов. Они втроем придумали и воплотили в жизнь достаточно простую, как нам всем теперь кажется, идею: учить математике будущих инженеров при минимальном изложении теории на рассмотрении подробных решений тщательно подобранных типовых задач. Это сейчас кажется все ясно, а тогда, в 50–60-е годы это действительно было новым шагом, в правильности чего им пришлось многих убеждать…

Эту дружбу и совместную плодотворную работу они продолжали до конца жизни.

Студенты любили А.И. Его лекции и практические занятия всегда отличались безукоризненной строгостью, доступностью, продуманностью излагаемого материала. Он умел находить яркие, неординарные аналогии и сравнения при изложении достаточно сложных вещей.

Вспоминаю такой эпизод. Я, как молодой и неопытный преподаватель, должен был посетить несколько занятий своих старших коллег. Будучи на занятии по определенному интегралу у А.И. стал свидетелем, как студент-вечерник, здоровенный верзила, запутался у доски в арифметических вычислениях с дробями при применении формулы Ньютона-Лейбница. Ему нужно было сложить 1/8 + 3/7. После его нескольких неудачных попыток А.И. вежливо остановил его и предложил следующую задачу: «Вы выпили вчетвером бутылку, а затем встретили еще троих друзей и взяли на семерых шесть бутылок. Сколько ты выпил?» Студент-вечерник быстро перевел все в граммы и стаканы. Сказал правильный приближенный ответ. «Вот видишь, – сказал А.И. под хохот аудитории, – ты знаешь дроби, просто не умеешь ими пользоваться».

Ушел на пенсию А.И. в 80 лет. Испытания на его жизненном пути, к сожалению, на этом не закончились. За три года до этого трагически погибла его младшая дочь. Ему, ветерану войны, сделали бесплатно операцию на обоих глазах и неудачно. Четыре года он был фактически слепым, но после еще двух операций стал немного видеть.

С моим другом Айрапетяном Г.С., бывшим инженером нашей лаборатории, мы иногда навещали А.И. Нина Никифоровна была хлебосольной хозяйкой. Под разговор и хорошую закуску А.И. мог выпить рюмки три водки, от дальнейших в присутствии супруги воздерживался. До последних дней сохранил ясную голову и прекрасную память. Тепло, с яркими подробностями вспоминал всех наших общих коллег, всегда передавал привет каждому поименно. Всю жизнь он собирал книги. У него была неплохая библиотека, очень жалел, что не сумел перечитать ее на пенсии.

Он не сдавался. Армейская закалка и добрый солдатский юмор не покидали его до конца жизни. «Леня, – говорил неоднократно он мне, – в госпитале я первым делом проверяю кровать, столовую и места общего пользования. Если более-менее нормально, я знаю, что здесь меня вылечат».

Умер А.И. в 2009 году в возрасте 92 лет. За год до него ушла из жизни Нина Никифоровна и за ним ухаживала его дочь Виктория.

Ушел легко, заснул в кресле и не проснулся. Видимо Бог его тоже по-своему любил и простил старому солдату все его грехи.

Хоронили его холодным весенним днем. От кафедры на похоронах было человек шесть. Многие из «стариков» уже ушли, а «молодые» его уже не знали.

Отпевали в Николо-Архангельском.

Похоронен на Ваганьковском.

Попов Л.Г.

3-5 сентября 2010 г.,

Москва-Севастополь, Севастополь-Москва.

— Ломов Сергей Александрович

Ломов Сергей Александрович

В 2022 году исполнилось 100 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, профессора Сергея Александровича Ломова.

Его путь в науку был весьма непростым, поэтому остановимся чуть подробнее на юности героя этого рассказа.

Сергей Александрович Ломов родился 12 октября 1922 г. в селе Ершово Пензенской области в семье крестьянина-середняка.

В 1938 г. окончил неполную среднюю школу и в 1939 г. поступил в Московский гидро-метеорологический техникум. С третьего курса в 1941 г. был призван в ряды Красной Армии. Служил в частях Дальневосточного фронта. В 1945 г. окончил военное училище связи, был начальником большой радиостанции и командиром взвода радистов. В 1947 г. уволился в запас в звании младшего лейтенанта. Чтобы продолжить образование, ему в 25 лет пришлось поступить в 10-й класс вечерней средней школы.

В 1948 г. поступил на механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. На четвертом и пятом курсах работал по совместительству учителем математики в старших классах вечерней средней школы.

После окончания МГУ в 1953 г. был направлен по распределению работать на кафедру высшей математики МЭИ в должности ассистента.

В 1963 г. С.А. Ломов защитил кандидатскую диссертацию. Рассматривая задачи колебательного типа и задачи с точкой поворота, С.А. Ломов впервые ввел регуляризацию по спектру предельного оператора.

В 1968 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук.

В 1969 г. С.А. Ломов был избран заведующим кафедрой спецкурсов высшей математики МЭИ. В этой должности он проработал более 20 лет, вплоть до 1990 г.

Исследования С.А. Ломова, связанные с регуляризацией по спектру, завершились созданием метода регуляризации сингулярных возмущений, основная идея которого была изложена в его монографии «Введение в общую теорию сингулярных возмущений» (М.: Наука, 1981), которая получила высокую оценку специалистов разных стран, была переведена и издана на английском языке.

С.А. Ломов организовал на кафедре научный семинар по теории асимптотических разложений, в процессе работы которого 14 его учеников стали кандидатами наук, некоторые из них и сейчас работают на кафедре высшей математики МЭИ. Трое его учеников стали докторами наук и продолжают исследования по созданному им методу регуляризации.

Совместно с профессорами Ю.А. Дубинским и С.И. Похожаевым много лет был руководителем широко известного среди математиков научного семинара МЭИ по дифференциальным уравнениям.

Большие заслуги С.А. Ломова в научно-педагогической, организаторской, общественной деятельности отмечены высокими правительственными наградами: орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», медалью «За доблестный труд». В 1992 г. присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

Сергей Александрович Ломов скончался 12 июня 1993 г.

Научная школа С.А. Ломова по асимптотическим представлениям решений сингулярно возмущённых дифференциальных уравнений, как обыкновенных, так и с частными производными, получила развитие в работах его учеников – В.Ф. Сафонова, А.А. Бободжанова, В.И. Качалова, А.Г. Елисеева и др.

Профессор В.Ф. Сафонов с 1993 г. является руководителем семинара по асимптотическим разложениям и продолжает дело своего научного руководителя. За это время участники семинара защитили 17 кандидатских и 6 докторских диссертаций.

Осенью 2022 г. в научно-технической библиотеке МЭИ была организована юбилейная выставка, где кроме работ С.А. Ломова (монографии, научные отчеты, статьи в математических журналах), были широко представлены работы его учеников. В ноябре 2022г. в НИУ МЭИ прошла международная научная конференция «Новые направления и новые результаты в теории метода регуляризации сингулярных возмущений Ломова», посвященная 100-летию со дня рождения С.А. Ломова.

— Похожаев Станислав Иванович

Станислав Иванович Похожаев

Для остановки нет причин – иду скользя…

И в мире нет таких вершин, что взять нельзя.

Среди нехоженых путей один путь – мой,

Среди невзятых рубежей один – за мной!

В.С. Высоцкий

1. Первая встреча.

«А вот сможете Вы запрыгнуть с места на письменный стол?» – сказал старший, когда вся компания вышла из кабинета в просторную комнату, где посредине стояли составленные в каре восемь столов. Я осмотрел дубовый двухтумбовый, по-видимому, еще довоенной постройки стол, достал из портфеля газету, постелил ее на угол и прыгнул…

Но начну по порядку. Промозглым октябрьским вечером 1979 г. я –молодой выпускник аспирантуры мехмата МГУ пришел устраиваться по распределению на кафедру Высшей математики МЭИ. Думал, что устраиваюсь года на два, – оказалось на всю жизнь. Немного побродив по бесконечным коридорам МЭИ, я нашел нужную аудиторию. Меня встретили пять человек: С.И. Похожаев – зав. кафедрой, А.Ф. Жуков – ученый секретарь, А.И. Бараненков – зам. по учебной работе, А.П. Васин – парторг, И.М. Петрушко – профорг. Задав необходимые вопросы и просмотрев принесенные мною бумаги, все вышли из кабинета в зал, где и произошел описанный выше эпизод.

Оказалось, что на этом мои вступительные испытания еще не закончились. Станислав Иванович Похожаев (далее С.И.) предложил мне поднять за ножку стул. Массивный деревянный стул выглядел весьма серьезно, но молодость и задор берут и не такие препятствия… С.И. попробовал повторить, но быстро сообразил, что за заднюю ножку поднимать легче, поставил стул на стол и достаточно легко толкнул его от груди. Остальные участники благоразумно отказались от этих упражнений, и я был благополучно принят на кафедру.

Позднее я понял, что чувство азарта, соревновательности, стремление быть лидером во всем, ставить трудные задачи и решать их – неотъемлемая часть натуры С.И. Похожаева, без этого он просто не представлял свою жизнь.

Первое впечатление – часто самое верное, поэтому постараюсь его передать поподробнее. В то время Станислав Иванович был высокий худощавый, даже поджарый, мужчина лет сорока пяти. Темно синий костюм, белая рубашка и строгий галстук подчеркивали всю природную грацию его складной фигуры. Поражали серо-голубые широко расставленные глаза на продолговатом длинноносом лице, заканчивающемся тяжелым, волевым подбородком. Фразы произносил четко, обозначая промежутком знаки препинания, по-видимому, в это время тщательно подбирая слова для продолжения разговора.

Уже потом, много лет спустя, я долго пытался найти для себя собирательный образ С.И. Похожаева, понимая, что любое сравнение грешит неточностями. Пожалуй, Волк Ларсен из романа Джека Лондона «Морской волк» наиболее точно подходит к моему представлению об этом человеке.

Но перейдем подробнее к жизненному пути нашего героя…

2. Годы учебы.

Станислав Иванович Похожаев родился 24 августа 1935 г. в селе Усть-Кяхта Бурятско-Монгольской АССР. Его отец – Иван Стефанович – был инженером водного транспорта, имел польские корни. Мать – Татьяна Валентиновна – работала фармацевтом. По линии матери дед – профессор математики Московского Императорского университета.

Семья сначала жила в Бобруйске (Белоруссия), затем переехала в Краснодар. Отец с детства старался воспитать Станислава самостоятельным мужчиной, часто брал его на охоту и рыбалку, а в десять лет подарил ему трофейный мотоцикл. Как однажды заметил С.И., двигатель внутреннего сгорания, винтовку и спиннинг он знает с детства.

В 1952 г. Станислав, окончив школу с золотой медалью, поступил на механико-математический факультет МГУ. Причем, как выяснилось позднее, один из нескольких сотен абитуриентов решил сложную задачу по стереометрии. Поступил на «спецпоток», который готовили для Московского физико-технического института, здания которого еще только строились в г. Долгопрудном.

Московский физико-технический институт – гордость советской науки, был создан в 1946 г. по личному распоряжению И.В. Сталина по настойчивой просьбе академиков, лауреатов Нобелевской премии П.Л.Капицы, Н.Н.Семенова и Л.Д.Ландау. Создан по образцу западных университетов, где студенты и преподаватели жили, учились и работали в компактно расположенном вокруг учебных корпусов кампусе. В институте были собраны лучшие научно-педагогические кадры страны, которые сумели создать прекрасные курсы по физике, механике, математике. На последних курсах студенты одновременно с учебой уже работали в НИИ и КБ по своей специальности.

Именно здесь, в славных стенах физтеха, в обществе сотен таких же «яйцеголовых», ковался и крепчал характер С.И., складывалось его отношение к науке, требовательность к себе и окружающим. Учился он увлеченно и уже на четвертом курсе получил грамоту Министерства высшего образования СССР «За успешное выполнение научно-исследовательской работы “Об одном вопросе сверхзвукового истечения”». Как известно, в наше время такие грамоты причислены к правительственным наградам.

Тогда же, на четвертом курсе на одном из студенческих вечеров С.И. познакомился с Ниной Петровой, симпатичной студенткой 1-го медицинского института, влюбился и через год женился. С Ниной Александровной он счастливо прожил всю жизнь. В декабре 1959 г. у них родилась дочь Ольга.

С научными результатами по термодинамике, полученными студентом Похожаевым на пятом курсе, связан «забавный», но поучительный эпизод, который во многом высвечивает характер нашего героя. Один профессор (его фамилию по этическим соображениям опускаем) использовал полученные С.И. решения в своем научном отчете, не упоминая автора. На справедливое замечание Станислава он ответил, что тот за такую щепетильность, по-видимому, не сможет окончить институт.

И действительно, этот профессор пришел на защиту дипломной работы С.И. и начал, красуюсь своей эрудицией, задавать многочисленные вопросы. Примерно через полтора часа такой «защиты» С.И. собрал свои бумаги и сказал, что он не намерен участвовать в этом спектакле, извинился перед экзаменационной комиссией и ушел из аудитории. Придя домой, он сказал жене, что диплома он не получит, но как-нибудь они проживут… Однако после этого демарша многие профессора встали на его защиту и через неделю он защитил дипломную работу на «отлично» и был рекомендован в аспирантуру.

Не каждый сможет пойти на такой решительный шаг в самом начале жизни!

3. В Новосибирском Академгородке.

В 1958 г. Станислав поступил в аспирантуру МФТИ, которую проходил в теоретическом отделе института гидромеханики СО АН СССР, в только что строящемся Новосибирском Академгородке, куда был переведен его научный руководитель профессор Л.В.Овсянников.

Семья Похожаевых с десятимесячной дочкой на руках приехала в Академгородок в сентябре 1960 г. Всем приехавшим, от академиков до аспирантов, первое время пришлось жить в бараках, поскольку предназначавшиеся им дома были еще не достроены. Этот период, с бесконечными научными дискуссиями, непрерывным хождением друг к другу в гости, вечеринками с песнями под гитару, спорами о смысле жизни, о физиках и лириках, многие потом вспоминали как лучшее время в жизни. Когда в декабре 1960 г. все переехали в отдельные квартиры новеньких четырехэтажных домов в Золотой долине, это чувство общности, единства постепенно пропало…

Мой учитель – академик Юрий Николаевич Работнов, начинавший свою трудовую деятельность в МЭИ и стоявший у истоков Сибирского отделения Академии наук, вспоминая то время, говорил, что этот подъем, энтузиазм, чувство, что любая, даже самая сложная, задача может быть успешно решена, много сделали для развития советской науки. И такие научные городки создавались тогда по всей стране (Дубна, Подлипки, Зеленоград, Реутово, Арзамас-16 и мн. др.). Постепенно в них образовывались серьезные научные школы, позволившие решить многие важные задачи, поставленные страной перед учеными.

К сожалению в годы перестройки большинство этих научных центров оказалось на «голодном пайке» финансирования, старшее поколение ученых постепенно уходило из жизни, а молодые, наиболее талантливые, видя такое отношение к науке, предпочитали уехать за границу. Возможно средства, выделяемые на научные исследования, нужно было вкладывать не в «Сколково» и «нанотехнологию», а в возрождение этой уже сложившейся научной структуры.

В 1961 г. С.И. окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, стал работать младшим научным сотрудником в институте гидромеханики СО АН и по совместительству доцентом кафедры Высшей математики Новосибирского университета.

4. Работа в МЭИ.

В 1963 г. семья Похожаевых переезжает в Москву. Связано это было с тяжелой болезнью брата жены, за которым она должна была ухаживать. Директор института академик М.А.Лаврентьев не хотел отпускать С.И., поэтому характеристику для перевода ему подписал его заместитель Ю.Н.Работнов. Именно тогда начинается более чем тридцатилетний период жизни С.И., связанный с Московским энергетическим институтом. С 1963 по 1971 г. он работает доцентом кафедры Высшей математики МЭИ, ведет практические занятия и читает лекции по общему курсу и специальным разделам высшей математики, активно занимается научно-исследовательской работой. Участвует в работе научного семинара МЭИ по дифференциальным уравнениям под руководством М.И. Вишика, который, по словам С.И., во многом расширил его математический кругозор. В 1963 г. Ю.А.Дубинский и С.А.Ломов организуют новый научный семинар по дифференциальным уравнениям. С.И. становится его активным участником. Позднее его назовут семинаром Дубинского, Ломова, Похожаева. Этот семинар работает до сих пор.

Тогдашний зав. кафедрой ВМ проф. Н.А.Фролов перед уходом на пенсию искал себе достойную замену. Он выбрал С.И.Похожаева, долго убеждал его и в 1969 г. буквально заставил уйти в докторантуру. В мае 1970 г. С.И. успешно защищает докторскую диссертацию «О некоторых нелинейных уравнениях». С февраля 1971 г. С.И. стал работать зав. кафедрой Высшей математики МЭИ, в 1972 г. ему присвоено ученое звание профессора.

С.И. поставил перед собой труднейшую задачу – сделать кафедру Высшей математики МЭИ единым коллективом высококвалифицированных специалистов, объединенных общей целью – преподавать математику студентам МЭИ на уровне лучших мировых стандартов.

Он начал с анализа учебных программ, поручив ведущим преподавателям пересмотреть их с учетом опыта лучших зарубежных и отечественных вузов как в сторону фундаментальности, так и в отношении практической направленности. Именно в это время были тщательно подготовлены планы лекций и практических занятий с подробным перечислением всех задач и упражнений на каждое занятие. Многие курсы (линейная алгебра, дифференциальные уравнения, ТФКП, уравнения математической физики и др.) были существенно переработаны. На некоторых факультетах (РТФ, ЭнМФ) были созданы «спецпотоки» с расширенным, почти университетским курсом математики. На кафедре был организован методический семинар для молодых преподавателей, где под руководством опытнейшего лектора П.С.Шмелева прорабатывались сложные для изложения моменты математических курсов.

Он начал проводить жесткую кадровую политику, избавляясь от нерадивых преподавателей и принимая на работу лишь выпускников мехмата и физфака МГУ, МФТИ и МИФИ. Применял известную политику «кнута и пряника». Как правило, молодой ассистент года через два-три становился старшим преподавателем, был обеспечен хоздоговорной работой, но звание доцента получал лет через восемь-десять, проработав и прочитав все курсы кафедры на больших потоках.

Трудовая дисциплина была доведена почти до совершенства. Каждый преподаватель за 15 минут до занятия должен уже быть на кафедре, нарушения жестоко карались (плохое расписание, дежурства, лишение работы по хоздоговору). В этом ему во многом помогала замечательная женщина, технический секретарь кафедры А.Н.Чугунникова, теплые воспоминания о пунктуальности, такте и интеллигентности которой сохранились в памяти многих наших сотрудников. С.И. умел подбирать кадры! Широко практиковались взаимные посещения лекций и практических занятий с предоставлением руководству подробных отчетов. Каждый преподаватель сдавал в конце семестра студенческие конспекты, которые подвергались тщательному анализу, о результатах докладывалось на заседании кафедры.

Большое внимание уделялось учебно-издательской работе. Было написано много полезных учебно-методических работ, учебников и задачников. Особенно хочется отметить серию книг М.Л.Краснова, А.И.Киселева, Г.И.Макаренко «Высшая математика для инженеров». Кстати, доценту М.Л.Краснову, ветерану ВОВ, который жил в общежитии, С.И. помог получить квартиру и представил на звание профессора.

Станислав Иванович всегда активно боролся за интересы кафедры. Он добился нового помещения для компьютерного класса, убеждал институтское и министерское начальство, что часы на изучение математики в техническом вузе нужно не сокращать, а увеличивать.

Хотя большинство моих коллег вспоминают С.И.Похожаева как жесткого, требовательного руководителя, не признающего никаких оправданий, если поставленная цель не была достигнута, многие считают то время одним из самых счастливых в жизни. Работать под его руководством было действительно интересно. А может мы просто были моложе тогда? Хотя жесткость и требовательность С.И. доходила порой до абсурда. Например, он поставил своему аспиранту, старшему преподавателю В.П.Пикулину, умнице и талантливому математику, «двойку» на кандидатском экзамене, когда тот не сумел доказать одну малоизвестную теорему из функционального анализа. Излишняя требовательность видна, например, в том, что после успешной защиты кандидатской диссертации к В.П.Пикулину подошел один из оппонентов и сказал, что любая из трех глав его работы могла бы служить отдельной хорошей диссертацией. Позднее С.И.Похожаев и В.П.Пикулин написали хороший учебник по уравнениям математической физики. К сожалению, любимец всей кафедры В.П.Пикулин скоропостижно скончался за месяц до защиты докторской диссертации.

В начале 70-х годов С.И.Похожаев поставил перед кафедрой Высшей математики новую сложную задачу – создать систему индивидуальных заданий (типовых расчетов) по всем темам курса высшей математики. Система типовых расчетов только зарождалась в МЭИ, в частности она уже была разработана по курсу «Сопротивление материалов» по инициативе тогдашнего зав. кафедрой ДПМ академика В.В.Болотина. Эту работу на кафедре возглавили доцент Л.А.Кузнецов (общие разделы) и доцент В.Ф.Чудесенко (специальные курсы). Подготовленные тогда типовые расчеты до сих пор успешно используются в МЭИ и во многих других вузах.

Тогда же на кафедре появился первый компьютерный класс, где студенты на кажущейся сейчас допотопной вычислительной технике могли проводить довольно интересные и сложные расчеты. Эту работу возглавил молодой инженер Г.С.Айрапетян. Был создан широко известный курс лабораторных работ по высшей математике с использованием компьютеров (доценты Н.А.Сливина и А.И.Плис). Работу по внедрению ЭВМ в учебный процесс успешно осуществляли м.н.с. Е.В.Чубров и А.Н.Крылов.

Несмотря на большую административную работу, требующую много времени, нервов и сил, С.И. упорно и непрерывно продолжал заниматься наукой, каждый год публикуя по несколько статей в ведущих математических журналах, был постоянным участником научных семинаров, выступал с докладами на конференциях, руководил аспирантами. Темп интенсивной научной работы, взятый еще в юности, сложность поставленных перед собой математических задач не давали ему успокоиться и остановиться на достигнутом. Его имя заслуженно становилось все более известным в научных кругах как у нас стране, так и за рубежом.

В декабре 1984 г. С.И. по представлению академика С.М.Никольского был избран член-корреспондентом АН СССР по специальности математика. С февраля 1987 г., оставаясь зав. кафедрой, начал работать главным научным сотрудником отдела теории функций Математического института им. В.А.Стеклова АН СССР. В МЭИ продолжал работать до 1995 г., хотя в 1989 г. перестал заведовать кафедрой, передав ее профессору А.М.Седлецкому. Перед уходом с кафедры Станислав Иванович щедро расплатился с ней за годы своего «тиранства». Многих старших преподавателей представил на звание доцента, нескольким сотрудникам помог защитить почти готовые, но заброшенные кандидатские диссертации.

5. В Академии наук.

Начинался новый этап его жизни. Наконец он смог полностью посвятить себя науке. Из его 172 научных работ 124 были опубликованы уже тогда, когда он работал в Академии наук. Ниже приводится краткая справка о научных результатах С.И.Похожаева, взятая из Интернета.

Им были открыты такие перспективные направления в нелинейном анализе, как:

– нормальная разрешимость нелинейных уравнений и нелинейная альтернатива Фредгольма;

– нелинейные вариационные тождества – тождества Похожаева;

– вложение нелинейных операторов и общая теория априорных оценок слабо нелинейных уравнений;

– глобальное расслоение в нелинейных вариационных задачах;

– нелинейные эллиптическая, параболическая и гиперболическая емкости и их приложения к проблемам глобальной разрешимости (теория катастроф решений нелинейных уравнений);

– разрушение гладких решений уравнения Кортевега – де Фриза (с бесконечной энергией);

– существование локальных и глобальных гладких решений уравнений Навье – Стокса в трехмерном случае.

С.И.Похожаевым получены принципиально новые результаты в теории глобальной разрешимости широкого класса нелинейных задач, который включает как эллиптические, параболические, так и нелинейные многомерные гиперболические задачи. На основании разработанных методов им создана «Таблица Менделеева» нелинейных уравнений и систем, для которых были установлены критерии разрушения решений. Это дало возможность заложить основы общей теории катастроф глобальных решений нелинейных задач.

С.И.Похожаев был пленарным докладчиком на более чем 20 международных конференциях. Среди его учеников 8 докторов и 16 кандидатов физико-математических наук. Награжден орденом Дружбы народов. Он был настоящим патриотом своей родины. Даже в самые трудные девяностые годы, по словам его друга профессора Ю.А.Дубинского, у Станислава Ивановича не возникало мысли о работе за рубежом, хотя предложения были.

Об отношении С.И. к спорту. Как отмечалось выше, в детстве и отрочестве он увлекался рыбалкой, охотой и мотоспортом. В студенческие годы занимался легкой атлетикой, любил играть в волейбол. Не курил, к алкоголю был равнодушен. Лет в 35 «заболел» горными лыжами. Зимой каждую субботу и воскресенье уезжал почти на целый день в Крылатское, где работал подъемник и была неплохая слаломная трасса. Супруга, как врач, предупреждала его, что такие большие нагрузки могут повредить здоровью. Так и случилось. Защемил нервные окончания в позвоночнике, пришлось даже полгода полежать в больнице. Сотрудники кафедры навещали его почти каждый день. Но, к сожалению, полностью избавиться от последствий этой травмы не удалось. Всю оставшуюся жизнь он жаловался на боли в спине. Лет через двадцать даже пришлось сделать операцию в Германии, хотя она тоже не дала нужного эффекта. По заключению врачей последствия этой старой травмы и привели к его преждевременной кончине 30 января 2014 г. Похоронен С.И. на Кунцевском кладбище.

Эта статья – дань светлой памяти удивительного человека, с которым мне посчастливилось работать.

Купавна, июль 2014 г. Л.Г. Попов.

1 ряд: Краснов М.Л., Пикулин В.П., Васин А.П., Похожаев С.И., Петрушко И.М., Громова П.С., Мягкова М.П., Цуцерова Н.А., Андреева М.Н., Соколова Н.С. 2 ряд: Жуков А.Ф., Павлов А.Л., Зимина О.В., Чугунникова А.Н., Спирина З.Н., Богомолова Е.П., Кириллов А.И., Крупин В.Г., Романов В.А. 3 ряд: Айрапетян Г.С., Мякишев Ю.В., Богословская М.К., Черных А.Г., Седаева А.К., Достойнова Г.А., Туганбаев А.А. 4 ряд: Попов Л.Г., Илларионов М.А., Кузнецов Л.А., Хрусталева А.И., Чудесенко В.Ф., Гуличев Н.В., Лебедев А.К. 5 ряд: Шмелев П.А., Индионков А.В., Соколов А.Г., Крылов А.Н., Чубров Е.В., Роженцов Л.И.

— Седлецкий Анатолий Мечиславович

Седлецкий Анатолий Мечиславович

С Анатолием Мечиславовичем Седлецким я познакомился в 1986 г., когда он снова вернулся в МЭИ после нескольких лет работы в институте землеустройства.

Это был среднего роста, пропорционально сложенный брюнет лет сорока. Его черные волосы были зачесаны наверх, открывая большой лоб, нос с небольшой горбинкой, волевой подбородок с ямочкой посредине. Главным на этом лице были карие глаза, которые во время разговора всегда внимательно смотрели на собеседника. Говорил лаконичными, отточенными фразами, делая между ними небольшие промежутки. Был одет в строгий, хорошо сидящий на его ладной фигуре костюм, белую рубашку с красивым галстуком.

Уже с первого разговора понял, что передо мной умный, интеллигентный, очень интересный человек. За многие годы совместной работы убедился, что первое впечатление не обмануло.

Несколько слов о биографии героя этого рассказа.

Анатолий Мечиславович Седлецкий родился 28 ноября 1941 г. в ст. Запальная Алтайского края. В 1958 г. поступил на механико-математический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, который окончил в 1963 г.

В 1964 г. пришел по распределению работать на кафедру высшей математики МЭИ в должности ассистента. С 1967 по 1970 г. учился в аспирантуре МЭИ на кафедре спецкурсов высшей математики.

В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию: «О функциях, периодических в среднем». С 1970 по 1978 г. продолжил работать в МЭИ старшим преподавателем, а потом доцентом.

С 1978 по 1986 г. – доцент, а с 1985 г. – профессор Московского института инженеров землеустройства.

В 1981 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. Тема докторской диссертации: «Вопросы представления функций рядами экспонент».

В 1986 г. А.М. Седлецкий возвращается на кафедру высшей математики МЭИ в должности профессора.

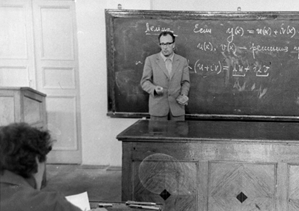

Несколько раз слушал его лекции и доклады. Анатолий Мечиславович был замечательным лектором. Запомнилось четкое, продуманное изложение материала, лаконичные, аккуратные формулировки и доказательства теорем, большое количество иллюстрирующих примеров. Все это он успевал записывать на доске своим красивым, четким почерком, причем часто, как бы случайно, оставлял в углу доски какую-нибудь формулу, которая обязательно «выстрелит» где-то в следующей части лекции.

В 1990 г. А.М. Седлецкий был избран заведующим кафедрой высшей математики МЭИ. Случилось это после того, как проф. С.И. Похожаев, долгие годы возглавлявший кафедру, стал член-корреспондентом АН СССР и перешел на работу в Академию наук.

Это было очень непростое время для кафедры, да и для всей страны…

В МЭИ отказались от вечернего отделения, готовился переход на Болонскую систему (бакалавриат и магистратура). Старая, надежная, советская система высшей школы подвергалась существенным, не всегда оправданным, преобразованиям. Почти каждый год на кафедре приходилось переделывать учебные планы в соответствии с новыми требованиями Минвуза, зарплата преподавателей упала до минимума.

Безусловной заслугой А.М. Седлецкого за время его руководства кафедрой является то, что он сумел в эти тяжелые годы сохранить основной преподавательский состав кафедры и поддержать достойный уровень математического образования в МЭИ.

Надо сразу сказать, что административная работа его не очень увлекала. Но Анатолий Мечиславович сумел подобрать себе хороших заместителей по всем основным направлениям работы кафедры (М.А. Илларионов, А.И. Кириллов, В.И. Афанасьев, Н.В. Гуличев), а сам сосредоточился на контроле составления новых учебных планов и подготовке опытных лекторов.

Так, например, он сумел сохранить в институте «элитные» потоки с углубленным изучением математики, для которых были существенно переделаны и расширены читаемые курсы (радиотехнический и энергомашиностроительный факультеты). Это были серьезные, сравнимые по объему с университетскими, годовые курсы по линейной алгебре, теории функций комплексного переменного, уравнениям математической физики, теории вероятностей и математической статистики.

Через чтение этих курсов А.М. Седлецкий провел многих молодых лекторов кафедры. Так, например, В.Г. Крупин, А.Л. Павлов и я всегда с благодарностью вспоминаем, что каждому из нас пришлось подготовить и прочитать некоторые из этих курсов.

Анатолий Мечиславович пользовался большим уважением на кафедре. Он был хорошим руководителем – требовательным и принципиальным, но одновременно добрым, отзывчивым человеком, всегда готовым помочь коллеге с трудной математической задачей или сложной жизненной проблемой.

Он охотно делился с молодыми лекторами своими конспектами. Как сейчас вижу две тоненькие школьные тетради по 12 листов, исписанные его мелким, аккуратным почерком, которые он предложил мне, чтобы подготовить несколько лекций по элементам функционального анализа. Они здорово помогли мне тогда.

В 1996 г. А.М. Седлецкого пригласили работать на кафедре математического анализа механико-математического факультета МГУ. Поскольку это давало возможность больше заниматься наукой, он принял это предложение, передав руководство кафедрой проф. И.М. Петрушко.

За время работы в МГУ читал курсы математического анализа на дневном и вечернем отделениях механико-математического факультета, на отделении геофизики геологического факультета, специальные курсы «Пространства аналитических функций», «Методы теории аппроксимации», «Проблемы экспоненциальной аппроксимации».

Как-то раз он сказал мне, что осуществил свою студенческую мечту, прочитав несколько раз основной четырех семестровый курс математического анализа для отделения математики мехмата.

В последние годы мне приходилось несколько раз встречаться с Анатолием Мечиславовичем. Он был рецензентом двух наших книг. Всегда интересовался делами кафедры, передавал привет всем старым сотрудникам.

А.М. Седлецкий – автор более 140 научных работ, включая четыре монографии по комплексному анализу, теории апроксимаций и классов функций Харди и Бергмана. Под его руководством было подготовлено и защищено 9 кандидатских диссертаций.

Область научных интересов: распределение нулей преобразования Фурье, обобщенные классы Дирихле в полуплоскости, преобразование Лапласа, негармонический анализ, мультипликаторы в пространствах Бергмана, аппроксимация типа Мюнса-Саса, аппроксимация сдвигами функции на прямой.

В 2008 г. А.М. Седлецкому за многолетнюю педагогическую и научную деятельность присуждена премия им. М.В. Ломоносова.

Скончался 17 февраля 2022 г.

На кафедре высшей математики МЭИ всегда вспоминают этого талантливого математика и замечательного человека с большим уважением.

Большую популярность среду студентов МЭИ в социальных сетях получила статья о Брине Израиле Абрамовиче.